Inicio » 2020

Archivo por años: 2020

JORCOM IV

Autores: Arias Wagner, Guañuna Nicole, Najera José, Saa Mateo, Soto Stephanie, Torres Mishell, Zapatta Tania.

Mesa: Transparencia y redefinición del espacio público.

Foro: Jóvenes, movilización social, violencia de la Fuerza Pública y Justicia

Docentes organizadores: Nelly Valbuena y Davide Matrone

Asignaturas: Opinión Pública (grupos 701 – 702 – 706) y Análisis de Coyuntura (grupo 303)

Panelistas:

- Apawki Castro – Responsable de la Comunicación de la CONAIE (Ecuador)

- Fernanda Villavicencio Ávila – Coordinadora Feminista 8M – actriz, pedagóga teatral y feminista chilena (Chile)

- Alejandro Lanz – Abogado y director ejecutivo de Temblores ONG (Colombia

- Moderador: Davide Matrone

https://www.facebook.com/InfinitoDigitalUPS/videos/372815674009645

¿Cuáles son las razones de las movilizaciones sociales en Colombia, Ecuador y Chile?

Alejandro Lanz: Se explica dentro de un contexto histórico que empieza con la firma del Acuerdo de Paz del año 2016, en donde se proyectaron las movilizaciones y las demandas sociales que generaron un incremento de participación en el espacio público. A partir desde el año 2018, estalló la protesta del movimiento estudiantil con requerimientos muy específicos sobre la gratuidad de la educación en el país. Posteriormente desde el 21 de noviembre del 2019 – cuando en el mismo periodo hubo la revuelta social en todo el continente – en Colombia una pluralidad de voces reclamaron un cambio muy importante dentro de la sociedad. El 21 de noviembre, día del paro nacional en Colombia, esta multitud tenía unas peticiones de alrededor de más 150 puntos entre los cuales: la gratuidad de la educación publica, el acceso al agua potable, las reformas estructurales de las fuerzas policiales y las reformas tributarias. Todo esto, por un lado, enriqueció y diversificó los puntos del movimiento social pero, por otro lado, generó un impedimento en aterrizaje de agendas concretas que no se han visto posibilitados a lo largo del tiempo. Un elemento que se debe resaltar, y que nuestra Organización está observando con placer, es la conciencia que surge en la población colombiana de poder marchar. El derecho a salir a marchar se está consolidando en los colombianos porque ha sido por mucho tiempo limitado por las fuerzas policiales.

Fuente: americadigital.com

Fernanda Villavicencio: Creo que en Latinoamérica hay una convergencia de las demandas sociales. En Chile, desde el 18 de octubre del 2019, se vivió una revuelta importante que tenía que ver con la agudización cada vez más profunda del sistema capitalista, extractivista y heteropatriarcal que ha provocado una enorme precarizaciòn de las vidas humanas. Acá tenemos muy poco derecho a la educación y, además, somos el único país que tiene el sistema de agua privado. El agua pertenece a un porcentaje muy bajo de empresarios. Queda pendiente la liberación de la área del Wall Mapu que cuestiona la militarización del territorio en el Sur de la capital. Y finalmente, las demandas que a nosotras nos hacen luchar todos los días con el movimiento feminista: la precarización de nuestras vidas, el rol productivo y reproductivo en la sociedad, los temas relacionados a los cuidados personales. Hay varios temas que competen entre sí y que se relacionan con la representatividad de la élite política. Desde el quiebre de la dictadura al regreso de la «democracia» se han precarizado mucho nuestros derechos básicos. En definitiva, creo que éstas son las razones importantes por las cuales nosotras estamos luchando en Chile. Todos estos temas se han expresados en el II Encuentro Plurinacional de las y les que luchan que se realiza cada año en nuestro país.

Fuente: americadigital.com

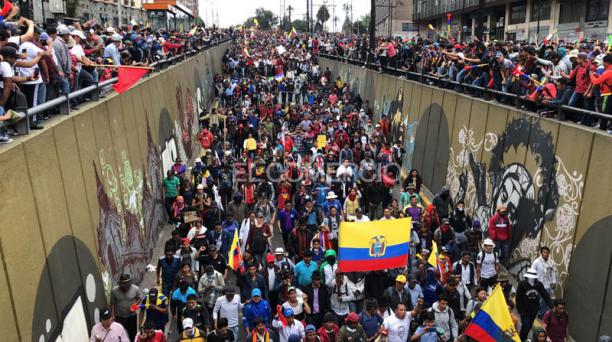

Apawki Castro: Creo que en todo este tiempo se ha dado una convulsión social por el incumplimiento y la falta de respuesta a las demandas de los sectores sociales populares y del sector indígena del Ecuador y de otros países. Acá el estallido social de octubre del año 2019 se dio por la implementación de unos ajustes que no estaban apegados a la realidad del pueblo ecuatoriano. Se advirtió la instauración de un modelo económico que no estaba acorde a las necesidades y realidades de los sectores populares y del movimiento indígena. La elevación del precio del combustible tiene su necesidad y su razón de ser, pero el punto de quiebre fue la eliminación de los subsidios que provocó esa revuelta que fue la expresión de un desacuerdo que se venía acumulando en el tiempo. Nosotros estámos planteando la implementación de un modelo económico alternativo a lo que vige en la actualidad. Además, por parte de los estudiantes ecuatorianos se ha planteado el libre ingreso a las Universidades. Existen otros elementos que generan insatisfacción en el pueblo ecuatoriano como: la agenda de las mujeres, la del sector agrario y el tema del transporte comunitario que se han expresados durante el estallido social del mes de octubre del año pasado.

Fuente: El Comercio

En qué espacios públicos se dan estas protestas?

Fernanda Villavicencio: Se me vienen tantos lugares. Lo hermoso y lo bonito que ha sucedido acá es la organización desde los dinstintos territorios con diferentes demandas desde las organizaciones indígenas, con la red de mujeres Mapuche, desde las mujeres feministas, desde los estudiantes, desde los sindicalistas y desde los trabajadores. En cuanto a los espacios públicos nosotros tenemos en Santiago de Chile una plaza que se llama “Plaza Italia” que la hemos renombrado “Plaza de la dignidad”. En este lugar se han concentrado las principales marchas de los últimos 40 años. Desde acá, la gente comenzó a protestar y a disputar el espacio público. Se empezaron a realizar acciones callejeras, se organizaron colectivos de arte, de música y de estudiantes.

Fuente: Diarioeldia.cl

Apawki Castro: Creo que hay una diversificación a partir del sujeto operante, es decir, del actor que convoca la protesta. Por ejemplo, el sector estudiantil tiene esta facilidad de coger las calles, las plazas centrales. Los estudiantes de la Universidad Central, por ejemplo, siempre se toman la plaza Indoamericana. El movimiento indígena también se toma las calles principales, las que tienen mayor conectividad y afluencia vehicular entre el campo y la ciudad. Sin embargo, en la ciudad de Quito se ha logrado posicionar dentro del imaginario social el parque “El Arbolito” como el parque de la resistencia del movimiento indígena. Finalmente, la Casa de la Cultura se ha convertido en un lugar símbolo de las protestas en el país como pasó en octubre del 2019.

Fuente: Notimundo.com.ec

Alejandro Lanz: Desde el año 2018 han surgido cambios en la geografìa de las movilizaciones sociales. Siempre el propósito de cualquiera de las movilizaciones estudiantiles, campesinas e indígenas es llegar a la plaza Bolivar en el centro de Bogotá. En el año 2018 se notó claramente este cambio con la marcha unitaria de los estudiantes de las universidades privadas y públicas. En aquella ocasión los manifestantes escogieron bloquear las vías principales de acceso, las autopistas y no llegar a la Plaza Bolivar. Entonces, ya no es solo el centro histórico de la capital el lugar símbolo de la protesta en Colombia, sino que se están considerando y tomando otros espacios como las zonas periféricas de las ciudades.

Fuente: Elespectador.com

Cómo está consagrado en Ecuador, Colombia y Chile el derecho a la protesta?

Alejandro Lanz: El derecho a la protesta en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 37 y es un derecho fundamental, que debe ser garantizado por el Estado y no puede ser restringido. El armamento institucional de la protesta social en Colombia ha sido protegido en varias ocasiones por nuestra Corte Constitucional. La protesta social es un derecho, no puede ser restringido en estados de excepción, debe ser garantizado para la ciudadanía que no tiene la obligación de pedir el permiso a las instituciones públicas, sino simplemente debe notificar y avisar al Estado y a las autoridades administrativas para poder realizarse. En ese sentido tenemos un andamiaje dentro del ordenamiento jurídico muy desarrollado.

De hecho y como consecuencia de la muerte de Dilán Cruz, el año pasado un grupo de alrededor de cuarenta organizaciones sociales – entre ellas nosotros – realizó una acción legal, para pedirle a la Corte suprema de justicia que restringiera el uso de un cierto tipo de armas como el caso de la ¨trufly caribe 2¨que tiene un boquete enorme, con alrededor de seiscientas balas que sirve para dispersar la movilización social pero, también, se trata de una arma letal. Éste tipo de mecanismos legales que tenemos para reclamarle al Estado ha sido muy efectivo. El gobierno tiene la obligación de crear un protocolo que garantice a la Ciudadanía la protesta social y el renstrigimiento de algunas armas letales.

Fuente: prezi.com

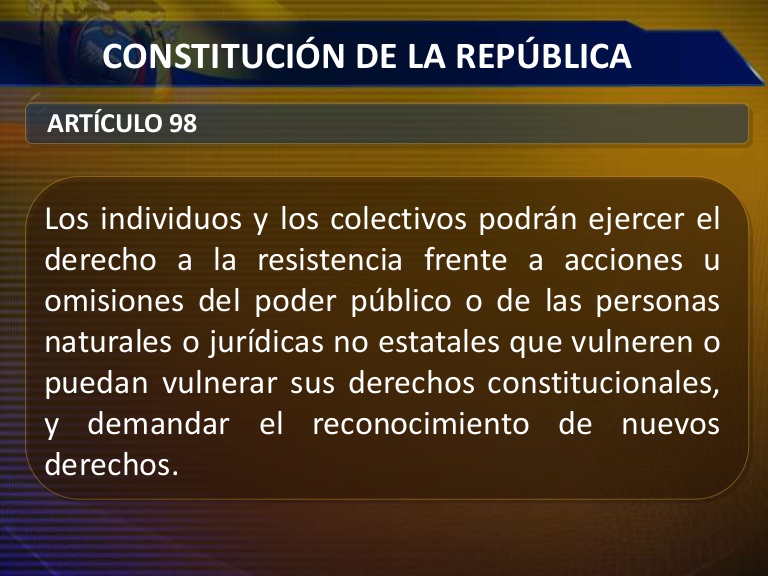

Apwaki Castro: Hay los sustentos jurídicos que posibilitan la protesta, la huelga y las dinstintas acciones sociales. Existe también el derecho a la resistencia como establece el artículo 98 de la Constitución. Con eso se posibilita a triangular, con otros actores, como son los componentes de los derechos humanos . Nosotros del sector indígena posibilitamos amparados en los Tratados Internacionales, en los mismos derechos colectivos y en el convenio de la OIT. Pero desde el movimiento indígena, más ha sido para posicionar las demandas que históricamente han sido ocultadas.

Fuente: https://es.slideshare.net/PresidenciaEc/1-articulo-98

Fernanda Villavicencio: En Chile en el artículo 19 y en el número 13 de la Constitución Chilena se declara el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las personas pueden reunir en las plazas, en las calles y en otros lugares de uso público pero respetando las disposiciones legales de la policia. Este último inciso público hace que los términos, sin permisos previos y sin armas, pierden de efectividad. Además, hay un Decreto Supremo, el numeral 1086, que se dictó en el año ’83 en plena dictadura mediante el cual se establece un sistema de autorizaciones previas para cualquier reunión o manifestación pública. El decreto establece que el aviso indicado, debe ser por escrito y firmado por organizadores de la reunión. Se debe indicar su domicilio, su profesión, su número de cedula de identidad y también expresar quién es el responsable de la reunión, cuál es el objetivo de la reunión. En el caso de la manifestación: cuál va hacer el recorrido, quién va a hablar, quién va a hacer uso de la palabra, cuáles serán los oradores y en dónde se va a disolver la manifestación. Todo este régimen de autorización previa no permite que tengamos una manifestación espontánea. Además, el no cumplimiento de estas condiciones va a provocar la disolución inmediata de la reunión por la fuerza pública. Entonces, hay enormes contradicciones en el marco legale chileno frente al derecho a la protesta.

Fuente: Analitica.com

Entrevista a Leonidas Iza.

DAVIDE MATRONE

¿Cuál es la situación general de Covid-19 en las comunidades?

A partir de una falta de planificación cuidadosa por parte del Estado en el manejo del COVID-19, nuestras comunidades indígenas han actuado de manera independiente implementándose en cuatro frentes: 1) fortalecimiento del uso de la medicina ancestral que nos ha ayudado psicológicamente y para aliviar los síntomas leves; 2) nunca dejamos de producir más bien se incrementó la producción, en el sector agrícola que generó una ruptura con el sistema de comercialización, en donde se profundizó la especulación exclusiva y excluyente; 3) impulso del control comunitario en materia de prevención y aplicación de protocolos de prevención en salud, 4) difusión de campañas de bioseguridad en los medios y redes sociales en al menos 10 idiomas de las nacionalidades indígenas del Ecuador.

En octubre de 2019, millones de latinoamericanos se levantaron contra las recetas del Fondo Monetario Internacional. Los primeros en rebelarse fueron los movimientos indígenas de Ecuador. ¿Por qué?

El levantamiento del mes de octubre en Ecuador no se originó exclusivamente por la promulgación del Decreto 883 (eliminación de los subsidios a los combustibles) sino también por la aplicación de las políticas económicas de carácter neoliberal extractivas que se impulsaron antes. La flexibilidad y la precariedad del trabajo; la privatización de las empresas públicas; la reducción del gasto corriente en salud y educación; había sancionado el fin del diálogo con el gobierno por la nula respuesta a los problemas presentados por la CONAIE en los dos años de dialogo con el gobierno. El retorno del paradigma neoliberal al continente ha provocado una grave crisis económica que ha empujado a la rebelión a los pueblos de Haití, Chile y Colombia.

Luego de 12 días de lucha, llegaron a la mesa de diálogo de la que se obtuvo la derogación del Decreto 883. Sin embargo, había otros 11 reclamos. ¿Por qué se detuvo el diálogo?

El gobierno está bajo el chantaje del FMI. Si hubiera aceptado dialogar con nosotros, no habría tenido acceso a los recursos económicos que le otorgan los Organismos Multilaterales que han condicionado la agenda política y controlan la economía. Sin embargo, somos conscientes de nuestros errores en la fase posterior al diálogo que se debía seguir presionando para que se tomen en cuenta las propuestas, pero días posteriores vino la pandemia de la cual también aprovecharon para imponer otras medidas. Mientras tanto, el gobierno ha seguido aplicando la estrategia del “divide y vencerás”, polarizando su discurso fragmentando el movimiento en pacíficos y violentos. Además, el mismo Decreto 883 fue reenviado con otro decreto, de forma engañosa, a partir de marzo de 2020 a través del sistema de rango de precios. Este último, con un incremento del 5% mensual, conducirá a la eliminación del 100% de los subsidios a los combustibles en un año y medio. En los últimos 6 meses de aplicación de este sistema de rango de precios, se registra un incremento del 20% del precio de la gasolina.

¿Qué hacer?

Tenemos que pasar al “Qué hacer” y a la fase de propuesta. En primer lugar, abordar el problema del extractivismo. El 15% del territorio nacional – del cual el 70% se concentra en nuestras zonas de territorios indígenas – sigue siendo afectado por las políticas extractivistas. Otros temas como: el transporte comunitario, el reconocimiento de la educación bilingüe, el cambio de matriz productiva y la justicia indígena deben abordarse. Continuaremos luchando por un entendimiento y una solución orgánica de los problemas levantados en los últimos años.

Estamos en campaña electoral. El nuevo presidente y el nuevo Parlamento serán elegidos el próximo febrero de 2021. ¿Qué está pasando en este momento?

El oficialismo actual tiene una baja legitimidad popular y para continuar con el modelo de desarrollo neoliberal apoya al candidato de derecha Guillermo Lasso al cual están anclados, todo el bloque del poder político y económico, realmente existente del Ecuador, el cual ha venido cogobernando mediante un pacto político. Por lo mismo, está utilizando los medios de comunicación (sus aliados) para construir una cortina de humo permanente con casos de corrupción que intentan ocultar la profunda crisis económica que azota al país. En nuestra Constitución, desde el año 2008, se reconocen tres formas de democracia: representativa, directa y comunitaria pero solo son formales, en mi opinión. Nosotros, como organización de masas, tenemos una tarea importante: aumentar la participación popular y criticar el sistema de partidos que debilita la democracia.

Esperábamos su candidatura en estas elecciones, pero el candidato del movimiento indígena es Yaku Pérez. ¿Qué pasó?

Personalmente, había declarado públicamente que luego de que los dirigentes nacionales irrespetaran el debido proceso de democracia interna en base a decisiones colectivas, no me postularé para ningún cargo. Con respecto a la candidatura de Yaku Pérez, desde el principio expresé mi critica a las modalidades en la que determinaron la candidatura del binomio presidencial del movimiento Pachakutik. Algunos compañeros de la dirección ejecutiva legitimaron la participación individual de los afiliados y no respetaron el proceso colectivo, como establece los diferentes espacios de toma de decisión de la CONAIE. Si la democracia comunitaria está reconocida en la Carta Magna, deberíamos ser los primeros en aplicarla. No hubo un proceso de primarias libres y democráticas.

Del 18 al 30 de septiembre estuvo por los Estados Unidos presentando su libro «Estallido: la rebelión de octubre en Ecuador». ¿Cómo le fue?

El principal objetivo de mi visita a Estados Unidos fue generar las condiciones de unidad para la lucha contra el racismo y la explotación. La Independencia de Estados Unidos, a partir del año 1776, se basa también en las luchas por la liberación de los esclavos; por eso hemos organizado una serie de encuentros con los hermanos afrodescendientes que hoy luchan contra el racismo. Esperamos poder presentar el libro también en Europa para incrementar los procesos unitarios de lucha y combatir la expansión de un orden mundial basado en la ideología fascista. Es fundamental la unión de los trabajadores del mundo. Pero además la unidad con todos los migrantes que salen de nuestros países a ser aportantes en el desarrollo de los países centrales.

Durante su gira por Estados Unidos se registraron maniobras políticas. La visita de Yaku Pérez a su región, la candidatura parlamentaria de su mano derecha Peter Calo y la de Jaime Vargas siguen en juego. ¿Cómo interpretas estos movimientos?

La llegada de Pérez a mi región indica un irrespeto a los procesos colectivos y esto es muy doloroso para todos los que sostenemos con firmeza lo colectivo. El 2 de octubre, Jaime Vargas fue ratificado candidato del colectivo adherente que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas, pero los dirigentes de Pachakutik una vez más no dieron acceso a la decisión colectiva. Sin embargo, dijimos que apoyamos la agenda política del movimiento indígena de Ecuador.

Las encuestas de hoy dan a Arauz en primer lugar y a Lasso en segundo lugar. Si hay balotaje, ¿cómo se comportará el movimiento indígena?

En este momento los que pertenecen estructuralmente a la CONAIE y a Pachakutik sostienen y apoyarán el proyecto político del movimiento indígena. Hay tres escenarios que pueden suceder. Si hay un balotaje entre el candidato Arauz y Lasso, mi colectivo no apoyará un proyecto político de la derecha. En un probable balotaje entre Pérez y Arauz, pues sostendremos decisiones colectivas y no queremos que se compromete nuestro proyecto político en base al acuerdo con la derecha que buscará influir en un candidato. Finalmente, hay un tercer escenario, el balotaje entre Lasso y Pérez. En este caso el proyecto político del movimiento tiene que anclar en esta idea del progresismo convocando a los sectores de izquierda que apoyen el proyecto de transformación y respetar al movimiento indígena y no perseguirlo como se dio en el pasado reciente. En definitiva, en cualquier caso, no estamos dispuestos a disolver el proyecto político del movimiento indígena con ningún tipo de acuerdo con la derecha.

El 18 de octubre el MAS ganó las elecciones presidenciales. ¿Cuál será el mayor desafío de Arce?

El pueblo boliviano ha demostrado una gran valentía. No se dejó intimidar por las políticas racistas y denigrantes del gobierno de derecha. Los movimientos indígenas de Bolivia han logrado elevar el conflicto a la esfera política y calificar el programa del nuevo presidente Arce. La mayoría dijo basta al modelo de desarrollo neoliberal. Sin embargo, hay que criticar y aprender de los errores del pasado. El binomio Arce – Choquehuanca ganó gracias al apoyo de las organizaciones sociales y a los movimientos indígenas, por lo que la acción política del gobierno tendrá que manejarse en base a estas alianzas. En el pasado hemos criticado el modelo de desarrollo que atacaba los territorios de las nacionalidades indígenas como en el caso del TIPNIS. A partir de esto, es necesario generar una propuesta que permita un equilibrio de desarrollo con una visión también de los pueblos originarios. Necesitamos volver a discutir las consecuencias negativas de las políticas económicas centradas en el extractivismo. El progresismo latinoamericano aún goza de un apoyo popular que representa la resistencia a las recetas de treinta años del FMI que han implementado las crisis que enfrentamos hoy. En última instancia, debemos trabajar en todo el continente por la unidad de la izquierda contra el neoliberalismo.

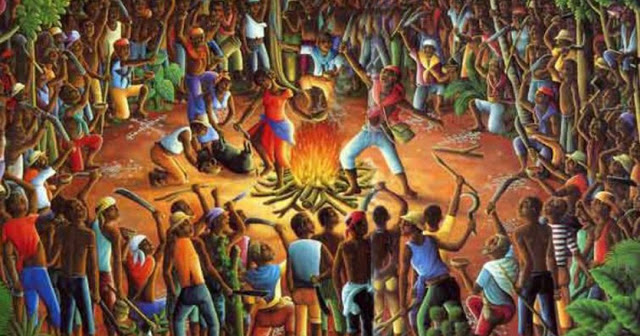

La revolución de los esclavos en Haití.

«En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra de la única revolución de esclavos llevadas a cabo con éxito en el mundo». Así empieza la obra «Toussaint l’Ouverture. La revolución haitiana» de Jean – Bertrand Aristide.

¿Quién fue Toussaint l’Ouverture?

Fue el líder de la revolución haitiana, en la que miles de esclavos se rebelaron a sus amos para constituir la primera república negra. La revolución haitiana es anómala, atípica y tal vez desconocida en el continente americano. ¿Por qué? Tal vez porque en la cosmovisión eurocéntrica hegemónica de la cultura occidental blanca, esta revolución resulta ser incómoda y por eso hay que invisibilizarla.

¿Cuándo empezó la sublevación de los esclavos en Haití? y ¿Por qué?

Para actualizar el sentido y el impacto de la revolución haitiana hoy en día, contacté a Manuela Jean, mujer haitiana y estudiante de la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito que cordialmente colaboró para la realización de la siguiente entrevista.

¿Cuándo empezó la sublevación de los esclavos haitianos?

La noche del 14 de agosto de 1791 por Cécile Fátiman con la ceremonia Bois Caïman llamada también «el acto fundacional de la revolución y la guerra de la independencia» que representa un acto de solidaridad invaluable en la historia de la esclavitud haitiana. Mediante esta ceremonia, se genera una alianza entre esclavos de diversas culturas y tradiciones en una tierra lejana y desconocida que sella un pacto entre hombres y mujeres que rechazaban la opresión que existía entre los hombres de la época.

En esta noche, que es una de las más importantes de la historia mística de Haití, se sacrificó un cerdo criollo y se distribuyó su sangre a los participantes para saciar su sed de libertad en el desierto esclavista. Los indígenas la tomaron para fortalecerse y hacerse invulnerables, pero en realidad, esta «sangre de la alianza», depositó en cada uno de ellos la valentía necesaria para la guerra en procinto de comenzar. Finalmente, en la noche del 22 de agosto de 1791, el mayor levantamiento de esclavos tuvo lugar. Durante diez días, los esclavos quemaron y masacraron a los blancos, mujeres y niños incluidos. Según los datos oficiales 1.000 blancos fueron asesinados, 161 de campos de caña de azucar y 1.200 campos de café fueron quemados.

Entre las figuras más representativas de la rebeldía esclavista en su primera fase, encontramos a un jamaiquino cuyo nombre era Dutty Boukman. ¿Quién era?

Boukman fue uno de los artefices de la rebelión esclavista. Era un esclavo y presidió con Cécile Fátiman la ceremonia vudú realizada en el Bosque Caimán. Fue un hombre valiente y sin miedo luchó para la liberación de los esclavos avanzando hasta a Cap-Français en donde perdió la vida durante las represalias perpetuadas por el ejército francés. Su cuerpo fue quemado y su cabeza, clavada en una pica, fue exhibida en Cap-Haitien. Hoy en día, su cabeza está expuesta en Ciudad del Cabo y considerada invulnerable para los esclavos.

En Haití, la idea fundamental de esa noche sigue vigente hoy en nuestras vidas; porque en un momento en el que una fuerza extranjera está presente en tu propio territorio nacional, urge hacer nuestra la oración de Boukman, que invita a la unidad y que nos obliga a reconquistar nuestra soberanía nacional, a preservarla y hacerla crecer. Tenemos muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia.

Ante la ideología racista de Europa, que ha culpabilizado a muchos hombres solo por sus colores de piel, que ha separado muchas familias, que ha fragmentado las tribus en África, que ha impuesto nuevas religiones, violando, asesinando y con el pretexto de civilizarnos porque somos incapaces de elevarnos al significado de libertad por ser infantiles, primitivos o bárbaros; la insurrección de los esclavos en Saint Domingue (el nombre de Haití cuando era colonia francesa) y más tarde la independencia, fue una demostración, una respuesta de la capacidad que los negros tienen para luchar por su libertad y arriesgar inclusive su vida por este valor.

¿Cuál es significado de este acontecimiento para los haitianos?

Ante todo, nos enorgullece a todos los haitianos. Son los primeros en este planeta que han derrotado el proyecto colonialista de una superpotencia económica que han transmitido este odio a la explotación inhumana y abusiva, el racismo blanco y la discriminación racial a otros pueblos. El orgullo de ser la primera república negra del mundo nunca deja a un haitiano en cualquier parte del mundo.

El resultado de la victoria de los esclavos de Saint Domingue sobre el ejército napoleónico, en este entonces el más poderoso del mundo, con la proclamación de la independencia de Haití el 1 de enero de 1804, representa un punto de inflexión en la historia universal cuyo alcance se ha oscurecido durante mucho tiempo.

Este año, se celebra el aniversario n° 229 de la ceremonia de Bois Caïman. El 22 de agosto significa mucho para nosotros haitianos a través del mundo porque, gracias a las violentas insurrecciones de la noche del 22 y 23 de agosto del 1791, los esclavos liberados reclamaron la libertad e igualdad de los derechos y una vez ganado, nos convertimos en la «primera república negra de la historia».

Fue una guerra larga y sangrienta, porque la independencia se proclamó solo trece años después de esta gran ceremonia. Creo que hasta hoy es la mayor revuelta servil que existe en la historia, y también la única que triunfó. Todos, haitianos son orgullosos de este acontecimiento porque es parte de nuestra identidad.

¿Cómo se celebra hoy?

En el momento de la colonización, los esclavos pertenecían a diferentes tribus como: Nago, Mahome, Wolof entre otros. Lo que implica que ellos no hablaban el mismo idioma y tenían una diversidad cultural muy fuerte, entonces para alcanzar a sus objetivos, usaron la religión vudú y la lengua criolla como punto común.

Para nosotros, La ceremonia de Bois-Caïman, es un gran ejemplo de solidaridad y unificación. Las comunidades haitianas de todo el mundo celebran este día cada año a través de conferencia, proyecciones, bailes, exposiciones y música en vivo. Pero si hoy aceptamos la lengua criolla como punto culminante de nuestra historia, en cambio el vudú es declarado como religión por derecho propio según un decreto publicado en abril de 2003 por el ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide. Sin embargo, este acto es demonizado desde la época colonial por la aristocracia blanca y la Iglesia católica.

Descrita como el alma del pueblo haitiano y lo que constituye su identidad, esta religión fue, sin embargo, víctima de vasta campaña de persecución. Y en la actualidad está asociada con malas prácticas. Generalmente esta religión se describe como una fiesta orgiástica de naturaleza demoníaca durante la cual los participantes a menudo se dedican a prácticas rituales de brujería y asesinato. Entonces es muy difícil que se celebra correctamente esta fiesta cuando en Haití casi el 55% de los haitianos son católicos según el CIA World (algunos de ellos también practican el vudú). Las otras religiones se distribuyen de la siguiente manera: Protestantismo: 28,5% (de los cuales: bautistas 15,4%, pentecostales 7,9%, adventistas 3%, metodistas 1,5%) y Vudú: 2,1%

Bibliografía:

Entrevista a Raúl Zibechi.

Entrevista de Davide Matrone

El presidente de Uruguay Lacalle, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, gana las elecciones en el pasado noviembre. Durante la campaña electoral prometió la promulgación de la Ley Urgente de Consideración (LUC). El pasado 8 de julio, con 18 en 30 votos, ha sido aprobado por el Senado de Uruguay la LUC. ¿Cuáles serán sus efectos?

Situación Covid – 19

El presidente Lacalle asume el cargo en plena emergencia Covid-19. Todo su plan de gobierno tuvo que enfocarse en resolver los problemas causados por la propagación de la pandemia. La gestión ha sido buena, sin encierro obligatorio, con una cuarentena flexible y voluntaria. Se incrementó el número de plazas de cuidado intensivo a 900, que representa un buen número en proporción a la población. La buena gestión ha sido facilitada por factores típicos de la realidad uruguaya: buen sistema de salud pública, prevalencia de una clase media, población bien alimentada y baja contaminación. En el país se registran pocos casos de infectados y los servicios sanitarios nunca se saturaron. En definitiva, el sistema sanitario funciona bien desde mucho tiempo y es difícil que desborde. El principal riesgo en este momento, pareciera que provenga de las fronteras con Brasil y Argentina.

La aprobación de la LUC y sus efectos

La LUC es una Ley que abarca muchos aspectos: lo económico, lo social, lo judicial y lo político. Este gobierno busca en grandes rasgos, opacar o borrar los 15 años de gestión del Frente Amplio y el papel del Estado que en Uruguay es fuerte y bien aceptado por la gente. Las principales empresas uruguayas son del Estado como: la eléctrica, la del agua y la del petróleo que nunca se privatizaron como en el caso de Argentina y Brasil. La sociedad uruguaya cree en el Estado y por eso prefiere usar los servicios de las empresas públicas como ha pasado con la telefonía, el sistema de pensiones y con los bancos. La telefonía fija es monopolio del Estado y, a pesar de la presencia de 13 compañías privadas, más del 50% de los uruguayos se queda con la empresa pública, también porque el Estado brinda buen servicio. El país privatizó una franja del sistema de pensiones, pero la mayoría optó por la empresa estatal y lo mismo pasó con los depósitos bancarios públicos. Con la promulgación de la LUC hay un intento de privatizar parcialmente la economía, pero en base a lo que la legislación uruguaya permite. Hay el intento de blindar a la policía desde el punto de vista represivo dándole más margen para actuar y limitando los espacios de denuncia por parte de la sociedad civil. Se intenta imponer los allanamientos a los domicilios en hora nocturnas. Una medida claramente anti – constitucional. En el terreno económico es un gobierno muy empresarial, muy volcado a la empresa privada, intencionado a modificar el sistema de protección social que creó el Frente Amplio mediante el Ministerio de Desarrollo Social. Hay todo un proyecto de desmantelamiento del sistema social.

La derecha en Uruguay y en América Latina.

Hay una novedad en el panorama político uruguayo y en la sociedad del país: el surgimiento de una nueva derecha. Se constituyó un nuevo partido militar en Uruguay del estilo del Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia o de Vox en España, pero con una marcada presencia de militares. Este partido se llama Cabildo Abierto que es una de las 4 grandes formaciones políticas del país. Es un partido totalmente nuevo que disputa la base social del Frente Amplio y en particular del Movimiento Participación Popular (MPP) de Mujica, sobre todo en las áreas afuera de Montevideo. Es un partido capilar que tiene base territorial en todo el país y que llega a otros sectores de la sociedad con un programa político a largo plazo. Considero este proyecto más peligroso que el neoliberalismo, porque implica una extensión del poder militar en toda la sociedad. Algo similar, se da en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Estamos frente a una derecha de nuevo tipo que crea alianza con el sector policial, militar y religioso de estilo evangélico. Es un proceso que se está fortaleciendo en toda América Latina, excepto en Ecuador. Los evangélicos también están teniendo poder en el gobierno de Lacalle porque tienen una buena red territorial. La derecha de hoy día ya no es la de la espada, de la cruz y de la tierra. Es una derecha más militante, más militar y presente en los territorios. La presencia de este entramado policial, militar y evangélico es muy fuerte y pienso que el futuro esta alianza tiene chance de desarrollarse y potenciarse por una década más y luego colapsar.

¿Cuál es el estado de salud del Frente Amplio, hoy oposición, frente a este nuevo escenario?

El Frente Amplio en la I vuelta electoral de octubre perdió 10% de los votos respeto a 5 años atrás cuando tenía el 49% de los consensos y una mayoría absoluta. Pasó a tener un 39% de los votos y nunca en su historia perdió 10 puntos de consenso. Hoy, registra un retroceso muy fuerte. Nunca logró explicar porque tuvo esta caída electoral y no ha hecho un balance de los últimos 15 años de gobierno.

Las contradicciones de la izquierda latinoamericana y su falta de autocrítica.

Pienso que, al Frente Amplio, le va a costar mucho hacer un balance de sus 15 años de gobierno y no tanto por reconocer sus errores que son indudables, sino para ver cuáles han sido los errores cometidos. Este proceso afecta a toda la izquierda de América Latina que, en su época de gobierno, continuó con el modelo extractivista que representa un tipo de sociedad donde el consumismo se dispara de una forma muy grande y por eso una buena parte de la sociedad no tiene futuro como los jóvenes pobres de los sectores populares. Esta parte de la población es la que no tiene posibilidad de conseguir un trabajo digno y estable, ni tampoco la posibilidad de tener una educación de calidad. El modelo extractivista – que potenció el Frente Amplio y toda la izquierda en la región – necesitó de políticas sociales para sostenerse, pero estas mismas políticas sociales (que no producen cambios estructurales) generan despolitización. Se trata de una entrega de recursos a las familias sin contrapartida, de forma individualizada y mediante la vía de la cooptación. Los movimientos terminan desorganizados, más frágiles y débiles. Observando toda la región, los movimientos populares, indígenas, sindicales, territoriales, urbanos y rurales se han debilitado enormemente en estos años por las políticas sociales que han encarado estos gobiernos. Este proceso es muy difícil discutirlo porque nadie está dispuesto a hacerlo y porque sería poner en cuestión las bases de la gobernabilidad de los gobiernos de izquierda. Esta falta de discusión y autocrítica es un problema muy grave y es parte del crecimiento también de la derecha.

Creo que el incremento de la derecha en Uruguay y en la región se da por una cuantidad de factores, pero también porque las clases medias, altas y parte de las clases populares toman conciencia de lo que no les gusta, de sus intereses particulares y avanzan sobre ellos. Pienso que una parte tiene que ver con el rechazo al feminismo y a los derechos de los colectivos GLBTI, el rechazo al ascenso de una camada de profesionales de clase media que se incrustan en las instituciones del desarrollo social que decide lo que le conviene sin consultar a la gente. Estas políticas han generado un rebote también en la población.

El subcomandante Moisés decía que el crecimiento del zapatismo se debe a la indignación de los indígenas – o de una parte de ellos – frente a una manera de hacer políticas sociales. Por ejemplo, la entrega de un dinerito por los alimentos es un insulto, una humillación para la gente que en cambio reivindica la tierra para cultivar. Los partidos de izquierda nunca evaluaron que sus políticas pudieran generar rechazo, en vez de apoyo. Hoy en día la izquierda está muy desperdigada. En Brasil el PT (Partido de los Trabajadores) no hace nada, por ejemplo. Además, en algunos países latinoamericanos las manifestaciones en contra de los gobiernos neoliberales están encabezadas por las barras de fútbol y no por los partidos de izquierda, porque hay una desmoralización.

El Frente Amplio presenta contradicciones internas: las diferencias entre Mujica y Vásquez, por ejemplo. ¿Qué opinas?

Ambos son dos caudillos que no representan políticas distintas, sino sensibilidades distintas y eso hace que la despolitización crezca y no permite que la izquierda comience a recomponerse.

¿Hay síntomas de un cambio? y ¿Cuáles son?

Pienso que esta situación está marcando un fin de aquella izquierda electoral, tradicional e institucional y se están generando caminos distintos. El surgimiento de una izquierda en América Latina más ambientalista, más cuestionadora del modelo de desarrollo, más arraigada a los territorios como el caso de Boulos en Brasil candidato de los movimientos de los trabajadores sin techos del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que en la ciudad de Sao Paulo tiene un 11% de consenso.

De todos modos, en Uruguay en las próximas elecciones municipales el Frente Amplio ganará sin lugar a duda y con buen margen. Se votará en los dos grandes municipios de Montevideo y Canelones, en donde viven casi 2 millones de personas y en estos lugares la izquierda por tradición gana sin ningún problema.

El fin del progresismo latinoamericano

Un tipo de gobierno de izquierda está llegando a su fin porque en la mayoría de los procesos como Uruguay, Brasil, Chile e incluso Ecuador ya no gobierna y si volviera a hacerlo sería más conservadora respeto al pasado. Si Correa pudiera gobernar ahora, sería mucho más conservador que antes. Además, en donde permanece al gobierno – como Venezuela y Nicaragua – la situación ha mutado a otra cosa. En Bolivia hemos asistido a otro fenómeno con Evo Morales que no recibió la movilización masiva de su pueblo cuando estaba en riesgo de caer. La misma población que lo había respaldado en las guerras del agua y del gas 10 – 15 años antes, el año pasado no se movilizó. Si la población se hubiese movilizado con intensidad, Evo no hubiera caído. Por ende, hay un problema de fondo que es estructural y me imagino que en el corto plazo esta situación no va a cambiar. Creo que estámos ante un fin de una izquierda que viene desde lejos, es decir desde los años ’70. Inclusive diría que estamos en una situación en la cual las organizaciones sociales tradicionales, incluso la CONAIE, tienen un futuro muy complicado sino se reinventan. En América Latina solo dos grandes y viejos movimientos sociales se han reinventado: los Sin Tierra en Brasil y el Zapatismo en México. Los demás siguen con sus estructuras burocráticas y están en un callejón sin salida.

Regresamos a Uruguay. El pasado 1 de julio el Canciller Ernesto Talvi renunció a su cargo después de 4 meses. Una renuncia pesante dentro del Gobierno Lacalle. ¿Cómo interpretas este acto?

El Partido Colorado es uno de los partidos tradicionales más importante de Uruguay. Fue partido del Estado y hoy está debilitado porque tiene solo un 10% de votos. Dentro de este partido Talvi representaba la renovación con un perfil socialdemócrata. Una figura con poca experiencia política que se enfrenta con el dueño: Julio María Sanguinetti (dos veces presidente de Uruguay). Este último es un hombre muy conservador, más alineado a los militares y a los aparatos represivos. Esta disputa la llevó muy mal Talvi. Tuvo algunos gestos de autonomía política y las dos disputas en contra de Sanguinetti y del gobierno Lacalle lo llevaron al aislamiento y al final optó por renunciar, sin pelear para quedarse. Personalmente pensaba que Talvi iba a ser el candidato del Partido Colorado para las próximas elecciones porque le fui muy bien en las elecciones presidenciales del 2019. El Partido Colorado sin Talvi hubiera conseguido menos votos. En este momento tengo dudas de cuál puede ser su futuro político. Hay que estar atentos y ver cómo evoluciona. Este acontecimiento nos dice también que los procesos de renovación de los partidos tradicionales son muy difíciles porque las estructuras de estas instituciones impiden que haya un cambio verdadero. De todas maneras, lo que está pasando dentro del Partido Colorado, representa un toque de atención también para la izquierda.

En América Latina en septiembre se vota en Bolivia y en el próximo febrero del 2021 en Ecuador. Los partidos de los ex – presidentes Morales y Correa encuentran obstáculos para participar a las elecciones. ¿Qué está pasando al respeto? Y ¿Cuáles son los cambios en el escenario global?

A mí me parece que hay un cambio muy fuerte en el escenario global. El gobierno Trump es parte de esta transformación, pero, aunque gane el democrático Biden, la política de Estados Unidos no cambia. Bajo el gobierno Trump el establecimiento de E.E.U.U. tomó la decisión de ir a una guerra comercial real con China y probablemente con Rusia. El boicot a Huawei es un tema muy fuerte que ha generado tensiones a nivel mundial. Estados Unidos ha presionado a la Unión Europea para que salga de los contractos con la grande empresa China que ya había registrado un buen éxito en el Reino Unido. Esta política internacional está marcando un cambio de clima muy pesado con la contraparte representada por China, Rusia e Irán. Asistiremos a un periodo de 10 – 20 años en el que todo lo que parecía estable, cambiará. Creo que hay dos momentos de inflexión: 1) El ingreso de Trump en el gobierno de Estados Unidos, 2) La intervención de Rusia en la defensa del régimen siriano de Bashar al – Ásad. Hay una radicalización de las posiciones de E.E.U.U. en el escenario global para contener su decadencia y en América Latina lo que tenemos es la formación de nuevas derechas mucho más conscientes, más alineadas con Estados Unidos, aunque tengan buenas relaciones con China.

El horizonte de la izquierda hoy en Ecuador y en el continente.

Creo que la izquierda en Ecuador hoy está representada por el movimiento del paro nacional de octubre. Una de las consignas del movimiento era “ni con Moreno y ni con Correa”. Por lo tanto, no pienso que Correa represente la izquierda en Ecuador hoy. Además, el paro de octubre en Ecuador fue el proceso más avanzado de los sectores populares que se movilizaron incaminando una serie de reivindicación de clase muy fuerte. Creo que las izquierdas institucionales del continente deben entender que en adelante la política no puede pasar por las elecciones, por el parlamento, sino por la lucha, por las calles. Lo que no se consigue en la calle, no se consigue en las urnas. Es una lectura que curiosamente la izquierda no está haciendo. Un momento de ruptura y crisis del progresismo en América Latina, a mí manera de ver, se dio en el mes de junio del 2013 en Brasil. El PT se quedó paralizado, y en vez de salir a la calle con su gente dejó la iniciativa a la derecha. En cambio, es muy importante lo que pasó el pasado octubre en Ecuador y en noviembre en Chile. Correa lo único que hizo fue subirse al levantamiento popular como para aprovechar que cayera Moreno y los indígenas y los sectores movilizados, juveniles no entraron en esta dinámica política.

En Chile la izquierda en las calles estuvo ausente, las banderas eran las de Chile y de los Mapuche. Además, siempre en Chile, una parte de la izquierda se equivocó cuando le dio aire a Piñera firmando el pacto para convocar una Asamblea Constituyente. Creo que estamos en un periodo en el cual las izquierdas deben reinventarse junto a la gente, sino sigue ganando la derecha con o sin trampa. La única forma de eludir los fraudes electorales es pelear en las calles y no en los tribunales electorales porque estas son instituciones en mano a la derecha o están muy sumisas a quién está en el gobierno. Veo una década de gobierno de derecha u ocasionalmente gobiernos de izquierda o más progresistas, como los casos actuales de México y Argentina. Veo dos procesos en el futuro: 1) si vuelven a gobernar los progresistas realizarán políticas más conservadoras, 2) un periodo de ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de derecha y de izquierda. Un elemento interesante que no se puede subestimar es la presencia de una sociedad civil más madura que no se deja llevar. Más allá de los partidos, más allá de las instituciones sindicales, hay un empoderamiento de la sociedad civil en toda América Latina en los últimos años. La misma sociedad civil que llevó al poder y sostuvo a los gobiernos progresistas en los años pasados, hoy volvió a tener su propio camino de una forma muy directa y capilar.

A mí me gustaría que en Ecuador hubiera una izquierda nueva y más alineada con la base de la sociedad que se identifica con la figura de Yaku Pérez, actual gobernador de Azuay. Pero no sé qué puede hacer una vez en el poder. Hay un problema de relación de fuerza en la sociedad y eso no va a hacer nada fácil. Creo que, en todo el mundo, incluyendo a Europa vamos a un periodo de creciente tensión social, ningún gobierno le va a tener fácil. Será un periodo en la que la gobernabilidad va a estar en cuestión durante un buen tiempo.

Hace unos días Leónidas Iza y Yaku Pérez aceptaron la precandidatura por la presidencia de la República del 2021 en Ecuador. ¿Cómo ves este binomio, a pesar de las contradicciones existentes dentro del movimiento indígena?

IMAGEN MODIFICADA POR DAVIDE MATRONE

A mí me gustaría que ganar el binomio Iza – Pérez, pero este es un gusto y nada más. Los dos tienen en común algunos rasgos: vienen de la lucha social, no viene de las instituciones, ni de la Academia, pero tengo duda que este binomio consigue más del 10 % de los votos, también porque cuando hay que poner en marcha una campaña electoral la situación es mucho más compleja. Presumo que en las próximas elecciones hay dispersión de voto. El Movimiento de Pachakutik, con su trayectoria de 25 años de vida, tiene buena acogida y fuerza en los municipios, en los cantones de la zona central del país, pero otra situación es gobernar a nivel nacional. Si Pachakutik no tuvieran una muy buena votación, la historia se va a repetir, las bases sociales van a debilitarse enormemente y no es un tema nuevo porque lo hemos visto en las últimas décadas.

Tengo muchas dudas porque, además, no representan la nueva izquierda que yo quisiera. Una izquierda no hegemonista, no caudillista, no patriarcal y además la transformación de fondo no va a venir por las federaciones de comunidades de abajo para arriba. En el mejor de los casos, puede sacar una buena votación, pero no ganarían y en el peor de los casos va a terminar hipotecando este enorme movimiento anti minero, indígena que hay en Ecuador y subordinarlo a las instituciones. Esto sería terrible porque sería un retroceso muy grande.

Las gestiones de las alcaldías de Quito y Guayaquil en tiempos de Covid-19.

Bryan Ortiz Rodríguez y Wiliam Recalde

Grupo 302 – Análisis de Coyuntura

Objetivo general: Analizar la gestión de los alcaldes frente a la pandemia Covid-19.

Introducción:

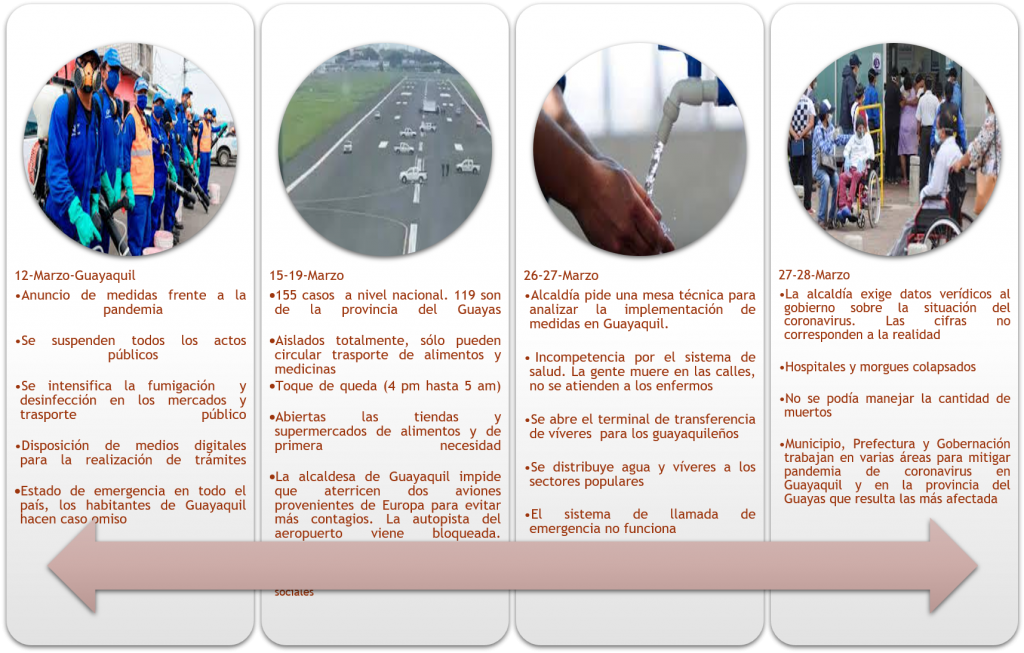

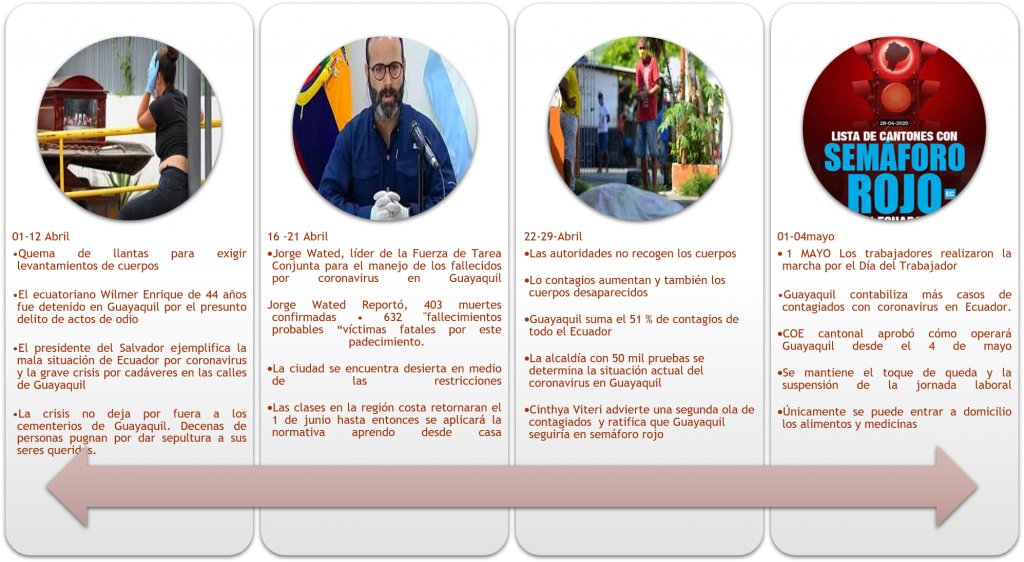

Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la gestión de las alcaldías en la pandemia COVID-19. Se han examinado 25 artículos de las páginas oficiales del Municipio de Quito y de la alcaldía de Guayaquil, los COE cantonales de cada provincia, canales YOUTUBE y otras redes sociales institucionales de las alcaldías. Además, se consultaron también medios de comunicación nacionales e internacionales como: El Comercio, Primicias EC, Teleamazonas, Ecuavisa, Expreso, El Universo, Quito informa, La Hora, El Telégrafo, CNN en español, RT, El País, DW en Español. Todos en sus versiones digitales. El período examinado es desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 04 de mayo de 2020.

Las dos realidades territoriales analizadas fueron Quito y Guayaquil. En esta última ciudad se registró el primer caso de Covid-19 convirtiéndose pronto en el centro de la propagación. Ambas ciudades, son las más pobladas del país y suman alrededor de 5.4 millones de personas.

Las medidas tomadas por la Alcaldía de Quito durante este tiempo, registraron una buena acogida por la gran mayoría de la ciudadanía. La gestión del espacio público como la adecuación de hoteles, el uso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del antiguo aeropuerto de la ciudad para solventar el reducido espacio de los hospitales públicos o privados, fueron decisiones clave para la población.

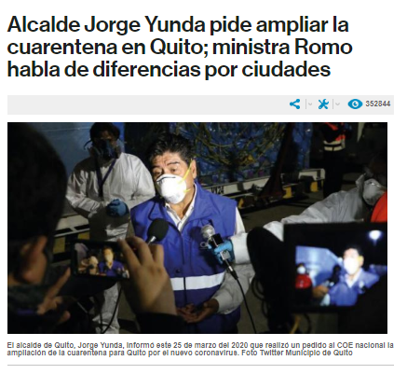

Jorge Yunda se mostró disponible en colaborar con el Gobierno Nacional desde el 12 de marzo de 2020, momento en el que se aplican las primeras medidas de prevención a nivel nacional. Su apoyo y llamado al cumplimiento de las leyes, por parte de la ciudadanía, fueron clave en su discurso mediático.

Guayaquil, al ser la ciudad con más contagiados en el paìs, tuvo un gran impacto mediático y no solamente a nivel nacional si no también a nivel internacional. La alcaldesa Cynthia Viteri también mantuvo conflictos públicos que no permitían ver con claridad la situación de la ciudad. El acto que llamó la atención fue la prohibición de hacer aterrizar un avión internacional a la ciudad. En las pistas del aeropuerto se posicionaron unos vehículos de la alcaldía que impiedieron el aterrizaje del avión español. Otro acontecimiento que generó polémica fue su declaración pública en anunciar su estado de positividad al Covid-19, días después que la Fiscalía abre el caso para investigar los sucesos del impedimento de aterrizaje en el aeropuerto de Guayaquil.

Conclusiones:

La actuación del alcalde de Quito Jorge Yunda fue bien visto por parte de su ciudadanía, se mantuvo un apoyo a las medidas para poder frenar el contagio. Generó la suficiente confianza desde los medios de comunicación y sus puntos de aceptación subieron desde que la pandemia comenzó en el país. Su gestión no ha sido perfecta, sin embargo ha sido selectiva y responsable.

En Guayaquil las cosas fueron distintas. La alcaldesa no ha dejado pasar la oportunidad, ante medios nacionales e internacionales, para reclamar al gobierno nacional y al presidente de la República Lenin Moreno de las malas decisiones. Ella admite tener una culpa pero no asume ésta en su totalidad. La alcaldesa al no estar presente directamente y a la cabeza del municipio (durante el tiempo de recuperación) generó descontento en la población. Se podría tratar de entender los sentimientos de la alcaldesa al ser criticada a nivel nacional e internacional en su gestión en el contexto del virus, sin embargo su participación ha estado muy por abajo de lo que se esperaría para una ciudad tan importante como Guayaquil.

Fuentes y referencias:

Declaraciones de Jorge yunda 12 de marzo

Infografía de los casos de covid- 19 de cada cantón

Segunda ola de contagiados

Los titulares de los periódicos examinados.

•12 de marzo: Quito y Guayaquil

Del 13 al 15 de marzo – Quito

•Primeras disposiciones del Teletrabajo

•Se revisan medidas de circulación vehicular. (¡Hoy no circula!)

•Implementación de la línea telefónica 171.

•Cierre de espacios públicos.

•Número de casos positivos: 3

16 de marzo – Estado de excepción y toque de queda

Del 17 de marzo al 23 de marzo

24 de marzo

25 de marzo al 31 de marzo

Donaciones de alimentos a la población

El alcalde dona su sueldo al Patronato San José.

Adecuación de hoteles

Del 13 de abril al 17 de abril

Del 25 de abril al 03 de mayo

Noticias desde la provincia de Bolívar

Chillanes trabajan en conjunto para enfrentar al COVID-19

Alison Vargas (Grupo 302)

Abril del 2020.

Hoy en día, en la Provincia de Bolívar se registran 59 casos confirmados con el COVID-19. Los cantones menos afectados son los de Chillanes, Chimbo, Guaranda, San Miguel, Echeandía y Caluma.

La alcaldesa de Chillan, la Lic. María Naucin, junto al pueblo del cantón Chillanes trabajan conjuntamente para impedir la propagación del COVID-19, con las respectivas medidas de seguridad.

En el pueblo de Chillanes se registró un primer caso en el mes de marzo y desde entonces se tomaron las medidas respectivas para frenar el contagio.

El segundo caso resultó ser un comerciante que viajó directamente a Guayaquil y Babahoyo, en donde estuvo para abastecerse de productos y posteriormente realizar la comercialización de estos en el mercado de Chillanes. Actualmente el comerciante se encuentra estable.

Las personas contagiadas realizan un aislamiento domiciliario y están tomando las medidas necesarias para prevenir el contacto con otras personas y así contener la propagación del virus.

La alcaldesa Naucin ha adoptado las siguientes medidas para los moradores de la ciudad: desde el día lunes hasta al día sábado, los habitantes locales tienen la autorización de ingresar al mercado hasta al mediodía. El día domingo el mercado está a disposición para los residentes de las comunidades rurales de la Provincia. Todas las personas tienen que respetar los 2 metros de distancia, usar las mascarillas y guantes.

El 95% de la población local acata las medidas de seguridad establecidas por la Presidencia de la República del Ecuador, el 5% restante de la población infringe esta ley provocando el aumento de casos positivos del COVID-19.

En conjunto con la Policía Nacional de Chillanes se estableció la orden de cerrar las entradas y salidas de los pueblos de San Pedro, San Pablo, San José, Tambo y Bola de Oro, en donde se prohibe el ingreso de transportes particulares de otras provincias. Solo ingresan transportes de alimentos y medicinas que posean los salvoconductos autorizados de la misma provincia, solo con esos documentos pueden ingresar y salir los transportistas a distribuir los suministros a los diferentes cantones de la provincia de Bolivar.

Con respecto al bono de Protección Familiar de $60 que anunció el Gobierno, en el cantón de Chillanes ninguno de los habitantes vulnerables coge dicho bono, por lo que quiere decir que la ayuda no llega a pueblos que en verdad lo necesitan. Por lo tanto, muchas fundaciones del mismo cantón realizan la ayuda humanitaria con la que ya han entregado aproximadamente 200 canastas a personas de escasos recursos.

Los habitantes se encuentran cumpliendo con casi todas las medidas de seguridad y acatando con el toque de queda y así quedándose en casa. El estado de ánimo de los habitantes es de tristeza por todo lo que están pasando, también por el temor de perder a un miembro de la familia.

Actualmente para vencer este virus es “quedarse en casa” y tomando las medidas preventivas correspondientes de higiene como: lavarse las manos, utilizar gel antiséptico, evitar aglomeraciones de personas, guardar la distancia de 2 metros. Todos tenemos que poner de nuestra parte para prevenir al COVID-19 y así evitar fallecimientos de muchas personas.

Calle 24 de mayo: vista hacia el Mercado de la Merced de Chillanes.

Calle García Moreno: vista desde la esquina de la Estación de Bomberos.

Calle Fray Vicente Solano.

Reportaje desde el Centro histórico de Quito.

Cristina Hinojosa (grupo 301)

Un reportaje desde el barrio La Tola de Quito.

Hoy en día, muchas familias se han visto afectadas en muchos aspectos, sobre todo económicamente, debido a la propagación del nuevo coronavirus. Por esta razón, muchos núcleos familiares han cerrado sus actividades comerciales. Los negocios que son concurridos, muchas veces por la presencia de turistas, hoy están parados. El sector del turismo está afectado a gran escala, no sólo en Quito, sino a nivel mundial.

En el barrio “La Tola”- ubicado en pleno centro histórico de la ciudad – las familias han colaborado de cierta forma a contener la propagación del contagio. Hay personas que se dedican a entregar comida y medicamentos a domicilio usando todas las medidas necesarias para protegerse.

El aumento de contagios por covid – 19 en el país, nos llevó a realizar nuestras actividades en la casa. Por esta situación, se visibilizan problemas que nuestra sociedad aún no ha solucionado: el maltrato intrafamiliar, la falta de solidaridad, el quemeimportismo hacia lo que está ocurriendo en el mundo y el no ser empático con los demás.

Foto de Cristina Hinojosa

Coronavirus en Ecuador: breve reportaje desde Tumbaco.

Las actividades en Tumbaco se ven parcialmente paralizadas.

Marco Salguero (grupo 302)

En Ecuador el I caso de Covid – 19 se registró el día 27 de febrero del año 2020 y desde entonces hubo una rápida propagación del virus. Por esta razón, las autoridades han aplicado una serie de medidas para restringir la movilidad y para evitar más contagios.

Hasta el día 11 de abril del año 2020, según el Ministerio de Salud Pública, se han registrado 7257 casos confirmados y 315 fallecidos. De los 7257 casos a nivel nacional, 561 están distribuidos en el Distrito Metropolitano de Quito, incluyendo a las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Nayón, Puembo y Pifo.

Con las medidas de restricción vehicular y con el toque de queda, se busca frenar el afluente de personas. Sin embargo, en Tumbaco se registran aún grandes movilizaciones de personas y ventas ambulantes, mientras que los negocios del sector se encuentran parcialmente paralizados.

A diario es habitual ver a los habitantes de la parroquia, que hacen fila para comprar pan o abastecerse de víveres en las tiendas, guardando la distancia mínima entre personas. Los distribuidores despachan sus productos de primera necesidad en mayores cantidades, pero se ven limitados a entregar con frecuencia por la baja afluencia de personas. Muchos vendedores informales continúan ofreciendo sus productos, a pesar de las prohibiciones por parte de las autoridades.

Las panaderías en estos tiempos, por las limitaciones de horario, preparan en mucho menos cantidad y esto genera que el producto escasee.

Tras el inicio del toque de queda, en zonas alejadas al centro de Tumbaco, es habitual ver que personas aún salen a las calles, ya sea para caminar, ir a comprar a la tienda, o simplemente niños que salen a jugar. Además, gracias al trafico nulo, el silencio en algunas zonas es acogedor y por esta razón el sonido de las aves nos acompaña a menudo. Los animales del sector disfrutan del silencio y están en paz.

La población en general se encuentra atemorizada y las calles de la zona de Tumbaco central – a partir de la hora inicial del toque de queda – se vuelven semejantes a un escenario representado en una película post apocalíptica.

Las fotos son de M. Salguero.

Foto 1: Empresa distribuidora de productos de primera Necesidad «Pronavalle»

Foto 2: Empresa distribuidora de productos de primera necesidad «Pronavalle»

Foto 3: Panificadora Tumbaco: entrega de los pedidos desde la puerta para evitar contagios

Foto 4: Personas guardando distancia para realizar compras en una farmacia

Foto 5: Aglomeración de personas dentro de una tienda del barrio

LA REALIDAD DE ZAMORA CHINCHIPE (Ecuador).

Un reportaje en tiempos de Coronavirus.

Kiara Francesca López Alejandro. (grupo 301)

Zamora Chinchipe es una provincia que se encuentra ubicada al sur del Ecuador, cuenta con 9 cantones y siempre se ha caracterizado por ser un punto estratégico para las actividades mineras. Empresas como Ecuacorriente S.A y Lundin Gold ejercen trabajos de explotación de minerales en estas tierras y de cierta manera, sustentan la economía de la provincia y del país.

Desde que el gobierno nacional decretó el aislamiento obligatorio en el país, Zamora Chinchipe ha acatado las medidas necesarias para evitar la difusión del contagios. La labor de las autoridades es calificada, desde mi perspectiva, como un accionar coherente frente a la pandemia ya que además de lo solicitado por el gobierno, ciertos alcaldes y presidentes de juntas parroquiales han ordenado la limpieza de calles con oxido de calcio (CAL) con la finalidad de evitar la propagación de bacterias.

Con respecto a los ciudadanos, dentro del caos generado por el coronavirus, hombres y mujeres han tomado conciencia de que la lucha empieza desde los hogares. La gran mayoría de familias cuida su salud adecuándose a las normas establecidas a nivel mundial; el uso de guantes y mascarilla es evidentes, lo cual les genera un poco de alivio al momento de salir a hacer las compras para la semana. Sumado a esto, el uso de gel antibacterial y alcohol es cada vez más frecuente, tanto así que es difícil encontrar estos productos en las diferentes farmacias.

Si bien la mayoría de población respeta el pedido del gobierno de quedarse en casa y salir únicamente si es necesario, hay quienes hacen caso omiso a las advertencias. Por otra parte, están aquellos que se ven obligados a salir y es precisamente esto lo que ha generado el rechazo de ciertos sectores a las compañías mineras, las cuales exponen a sus trabajadores a un posible contagio enviándolos a dejar o traer material desde ciudades que se han convertido en epicentros del virus (Quito y Guayaquil).

Debido a esto, algunas comunidades han optado por medidas extremas, el cierre de vías, para impedir el paso de tráileres y otros transportes de carga pesada.

El Covid -19 ha generado pérdidas considerables a los pequeños comerciantes, cuyas economías están pasando por tiempos realmente difíciles y se ven obligados a ofrecer sus productos a un precio muy bajo. Muchas tiendas carecen de suministros, la desesperación los invade y son conscientes de que a más de la crisis biológica que está atacando al mundo, la economía también se ve afectada y es evidente que entraremos en tiempos de inestabilidad financiera rotunda.

Zamora Chinchipe, presenta dos casos de contagio, y a pesar de que lucha contra quienes no toman conciencia de la situación, se mantiene calmada e intenta generar formas de cuidar su salud quedándose en casa. Desde juegos de mesa hasta parrilladas entre cuatro, las familias pasan así su tiempo, afianzan la comunicación y cuidan de su salud ya que el virus no está jugando y de no adoptar la disciplina en nuestras vidas, el número de decesos alcanzara cifras mayores.

NOTA: Las siguientes fotos fueron extraídas de la página de Facebook de TVC “Los Encuentros.”

https://www.facebook.com/pg/Tvc-Los-Encuentros-464982146958861/photos/?ref=page_internal

Ilustración 1: Limpieza de calles de YANTZAZA con cal.

Ilustración 2: Control vehicular en la parroquia Los Encuentros.

Ilustración 3: Yantzaza en horarios de toque de queda.

Ilustración 4: Cierre de vía que conduce al proyecto minero Fruta del norte.

Comentarios recientes