Autores: Arias Wagner, Guañuna Nicole, Najera José, Saa Mateo, Soto Stephanie, Torres Mishell, Zapatta Tania.

Mesa: Transparencia y redefinición del espacio público.

Foro: Jóvenes, movilización social, violencia de la Fuerza Pública y Justicia

Docentes organizadores: Nelly Valbuena y Davide Matrone

Asignaturas: Opinión Pública (grupos 701 – 702 – 706) y Análisis de Coyuntura (grupo 303)

Panelistas:

- Apawki Castro – Responsable de la Comunicación de la CONAIE (Ecuador)

- Fernanda Villavicencio Ávila – Coordinadora Feminista 8M – actriz, pedagóga teatral y feminista chilena (Chile)

- Alejandro Lanz – Abogado y director ejecutivo de Temblores ONG (Colombia

- Moderador: Davide Matrone

https://www.facebook.com/InfinitoDigitalUPS/videos/372815674009645

¿Cuáles son las razones de las movilizaciones sociales en Colombia, Ecuador y Chile?

Alejandro Lanz: Se explica dentro de un contexto histórico que empieza con la firma del Acuerdo de Paz del año 2016, en donde se proyectaron las movilizaciones y las demandas sociales que generaron un incremento de participación en el espacio público. A partir desde el año 2018, estalló la protesta del movimiento estudiantil con requerimientos muy específicos sobre la gratuidad de la educación en el país. Posteriormente desde el 21 de noviembre del 2019 – cuando en el mismo periodo hubo la revuelta social en todo el continente – en Colombia una pluralidad de voces reclamaron un cambio muy importante dentro de la sociedad. El 21 de noviembre, día del paro nacional en Colombia, esta multitud tenía unas peticiones de alrededor de más 150 puntos entre los cuales: la gratuidad de la educación publica, el acceso al agua potable, las reformas estructurales de las fuerzas policiales y las reformas tributarias. Todo esto, por un lado, enriqueció y diversificó los puntos del movimiento social pero, por otro lado, generó un impedimento en aterrizaje de agendas concretas que no se han visto posibilitados a lo largo del tiempo. Un elemento que se debe resaltar, y que nuestra Organización está observando con placer, es la conciencia que surge en la población colombiana de poder marchar. El derecho a salir a marchar se está consolidando en los colombianos porque ha sido por mucho tiempo limitado por las fuerzas policiales.

Fuente: americadigital.com

Fernanda Villavicencio: Creo que en Latinoamérica hay una convergencia de las demandas sociales. En Chile, desde el 18 de octubre del 2019, se vivió una revuelta importante que tenía que ver con la agudización cada vez más profunda del sistema capitalista, extractivista y heteropatriarcal que ha provocado una enorme precarizaciòn de las vidas humanas. Acá tenemos muy poco derecho a la educación y, además, somos el único país que tiene el sistema de agua privado. El agua pertenece a un porcentaje muy bajo de empresarios. Queda pendiente la liberación de la área del Wall Mapu que cuestiona la militarización del territorio en el Sur de la capital. Y finalmente, las demandas que a nosotras nos hacen luchar todos los días con el movimiento feminista: la precarización de nuestras vidas, el rol productivo y reproductivo en la sociedad, los temas relacionados a los cuidados personales. Hay varios temas que competen entre sí y que se relacionan con la representatividad de la élite política. Desde el quiebre de la dictadura al regreso de la «democracia» se han precarizado mucho nuestros derechos básicos. En definitiva, creo que éstas son las razones importantes por las cuales nosotras estamos luchando en Chile. Todos estos temas se han expresados en el II Encuentro Plurinacional de las y les que luchan que se realiza cada año en nuestro país.

Fuente: americadigital.com

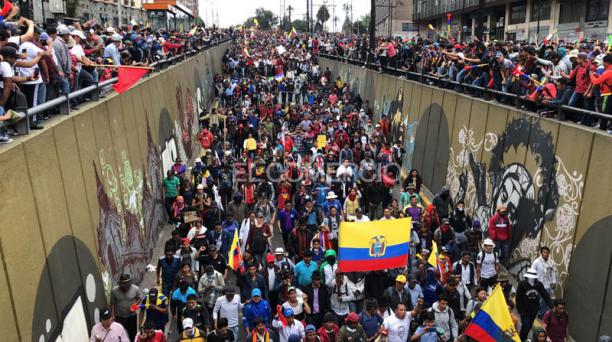

Apawki Castro: Creo que en todo este tiempo se ha dado una convulsión social por el incumplimiento y la falta de respuesta a las demandas de los sectores sociales populares y del sector indígena del Ecuador y de otros países. Acá el estallido social de octubre del año 2019 se dio por la implementación de unos ajustes que no estaban apegados a la realidad del pueblo ecuatoriano. Se advirtió la instauración de un modelo económico que no estaba acorde a las necesidades y realidades de los sectores populares y del movimiento indígena. La elevación del precio del combustible tiene su necesidad y su razón de ser, pero el punto de quiebre fue la eliminación de los subsidios que provocó esa revuelta que fue la expresión de un desacuerdo que se venía acumulando en el tiempo. Nosotros estámos planteando la implementación de un modelo económico alternativo a lo que vige en la actualidad. Además, por parte de los estudiantes ecuatorianos se ha planteado el libre ingreso a las Universidades. Existen otros elementos que generan insatisfacción en el pueblo ecuatoriano como: la agenda de las mujeres, la del sector agrario y el tema del transporte comunitario que se han expresados durante el estallido social del mes de octubre del año pasado.

Fuente: El Comercio

En qué espacios públicos se dan estas protestas?

Fernanda Villavicencio: Se me vienen tantos lugares. Lo hermoso y lo bonito que ha sucedido acá es la organización desde los dinstintos territorios con diferentes demandas desde las organizaciones indígenas, con la red de mujeres Mapuche, desde las mujeres feministas, desde los estudiantes, desde los sindicalistas y desde los trabajadores. En cuanto a los espacios públicos nosotros tenemos en Santiago de Chile una plaza que se llama “Plaza Italia” que la hemos renombrado “Plaza de la dignidad”. En este lugar se han concentrado las principales marchas de los últimos 40 años. Desde acá, la gente comenzó a protestar y a disputar el espacio público. Se empezaron a realizar acciones callejeras, se organizaron colectivos de arte, de música y de estudiantes.

Fuente: Diarioeldia.cl

Apawki Castro: Creo que hay una diversificación a partir del sujeto operante, es decir, del actor que convoca la protesta. Por ejemplo, el sector estudiantil tiene esta facilidad de coger las calles, las plazas centrales. Los estudiantes de la Universidad Central, por ejemplo, siempre se toman la plaza Indoamericana. El movimiento indígena también se toma las calles principales, las que tienen mayor conectividad y afluencia vehicular entre el campo y la ciudad. Sin embargo, en la ciudad de Quito se ha logrado posicionar dentro del imaginario social el parque “El Arbolito” como el parque de la resistencia del movimiento indígena. Finalmente, la Casa de la Cultura se ha convertido en un lugar símbolo de las protestas en el país como pasó en octubre del 2019.

Fuente: Notimundo.com.ec

Alejandro Lanz: Desde el año 2018 han surgido cambios en la geografìa de las movilizaciones sociales. Siempre el propósito de cualquiera de las movilizaciones estudiantiles, campesinas e indígenas es llegar a la plaza Bolivar en el centro de Bogotá. En el año 2018 se notó claramente este cambio con la marcha unitaria de los estudiantes de las universidades privadas y públicas. En aquella ocasión los manifestantes escogieron bloquear las vías principales de acceso, las autopistas y no llegar a la Plaza Bolivar. Entonces, ya no es solo el centro histórico de la capital el lugar símbolo de la protesta en Colombia, sino que se están considerando y tomando otros espacios como las zonas periféricas de las ciudades.

Fuente: Elespectador.com

Cómo está consagrado en Ecuador, Colombia y Chile el derecho a la protesta?

Alejandro Lanz: El derecho a la protesta en nuestra Constitución está consagrado en el artículo 37 y es un derecho fundamental, que debe ser garantizado por el Estado y no puede ser restringido. El armamento institucional de la protesta social en Colombia ha sido protegido en varias ocasiones por nuestra Corte Constitucional. La protesta social es un derecho, no puede ser restringido en estados de excepción, debe ser garantizado para la ciudadanía que no tiene la obligación de pedir el permiso a las instituciones públicas, sino simplemente debe notificar y avisar al Estado y a las autoridades administrativas para poder realizarse. En ese sentido tenemos un andamiaje dentro del ordenamiento jurídico muy desarrollado.

De hecho y como consecuencia de la muerte de Dilán Cruz, el año pasado un grupo de alrededor de cuarenta organizaciones sociales – entre ellas nosotros – realizó una acción legal, para pedirle a la Corte suprema de justicia que restringiera el uso de un cierto tipo de armas como el caso de la ¨trufly caribe 2¨que tiene un boquete enorme, con alrededor de seiscientas balas que sirve para dispersar la movilización social pero, también, se trata de una arma letal. Éste tipo de mecanismos legales que tenemos para reclamarle al Estado ha sido muy efectivo. El gobierno tiene la obligación de crear un protocolo que garantice a la Ciudadanía la protesta social y el renstrigimiento de algunas armas letales.

Fuente: prezi.com

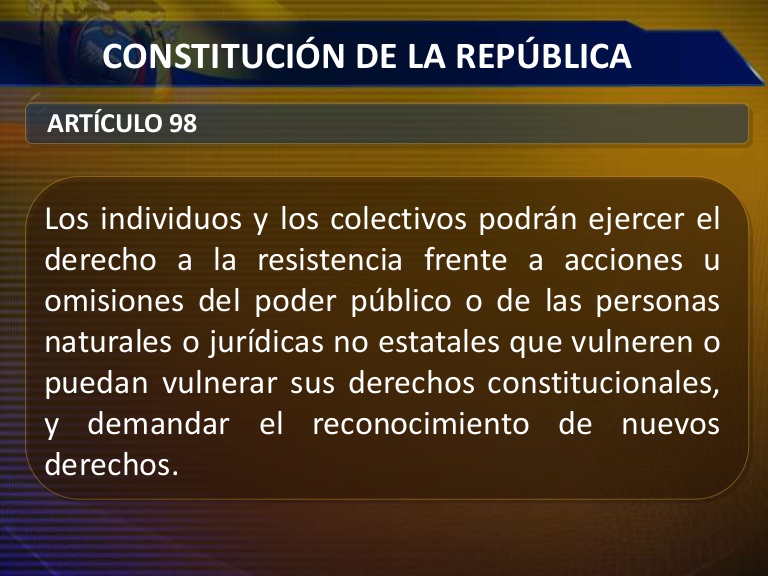

Apwaki Castro: Hay los sustentos jurídicos que posibilitan la protesta, la huelga y las dinstintas acciones sociales. Existe también el derecho a la resistencia como establece el artículo 98 de la Constitución. Con eso se posibilita a triangular, con otros actores, como son los componentes de los derechos humanos . Nosotros del sector indígena posibilitamos amparados en los Tratados Internacionales, en los mismos derechos colectivos y en el convenio de la OIT. Pero desde el movimiento indígena, más ha sido para posicionar las demandas que históricamente han sido ocultadas.

Fuente: https://es.slideshare.net/PresidenciaEc/1-articulo-98

Fernanda Villavicencio: En Chile en el artículo 19 y en el número 13 de la Constitución Chilena se declara el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Las personas pueden reunir en las plazas, en las calles y en otros lugares de uso público pero respetando las disposiciones legales de la policia. Este último inciso público hace que los términos, sin permisos previos y sin armas, pierden de efectividad. Además, hay un Decreto Supremo, el numeral 1086, que se dictó en el año ’83 en plena dictadura mediante el cual se establece un sistema de autorizaciones previas para cualquier reunión o manifestación pública. El decreto establece que el aviso indicado, debe ser por escrito y firmado por organizadores de la reunión. Se debe indicar su domicilio, su profesión, su número de cedula de identidad y también expresar quién es el responsable de la reunión, cuál es el objetivo de la reunión. En el caso de la manifestación: cuál va hacer el recorrido, quién va a hablar, quién va a hacer uso de la palabra, cuáles serán los oradores y en dónde se va a disolver la manifestación. Todo este régimen de autorización previa no permite que tengamos una manifestación espontánea. Además, el no cumplimiento de estas condiciones va a provocar la disolución inmediata de la reunión por la fuerza pública. Entonces, hay enormes contradicciones en el marco legale chileno frente al derecho a la protesta.

Fuente: Analitica.com

En primera instancia,los panelistas tuvieron una visión amplia y crítica, frente a como son sus países y de qué manera es su gobierno con la sociedad en cada país.En algunos casos habían formas de persuadir esa lucha, ya que habían temas de fondo que en sí,que no fue fácil, pero de alguna forma lo lograron.

Por otra parte, dichos panelistas hablaron de la realidad en la que vivimos con discrepancia,pero en ello se ha trabajado arduamente.